4月3日,《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)在线刊发了付英双教授领导的低维物理与量子材料团队的最新研究成果,文章题为《分子轨道的量子相位介导的单分子充电态》(Charging of single molecules mediated by quantum phase of molecular orbitals)。我院硕士谌刚(已毕业)和博士生孙瑞静为共同第一作者,付英双教授为论文的通讯作者,华中科技大学为唯一单位。我院硕士生王道博、博士生廖文奥,团队成员张文号副教授和刘超飞副教授等合作参与了相关工作。

观测新奇量子相位效应一直是量子前沿领域的研究热点。扫描隧道显微镜(STM)尖端产生的局部电场可以引发单分子/原子的充电现象,围绕带中心形成环形分布的电导换。然而,电荷中心还存在内部自由度,例如能级轨道的量子相位,其在电荷态转变中的作用迄今尚不清楚。团队证明了分子轨道的量子相位可以从充电过程中表现出来。团队发现单个1,4,5,8-萘四甲酸二酐(NTCDA)分子的电荷环强度表现出方向依赖性,这是由于带电分子轨道的反对称量子相位特征,导致了其与STM探针间产生了相消隧穿效应。该工作为利用分子轨道的量子相位效应调控分子器件的电荷输运行为开辟了一个新的平台。

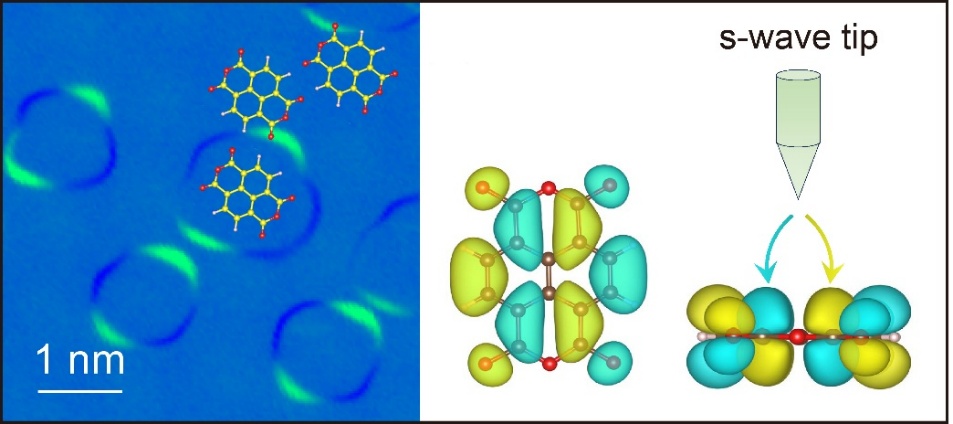

付英双团队通过分子束外延技术将NTCDA分子生长在Pb(111)衬底上。通过STM表征发现自组装单层NTCDA分子与下面的Pb(111)基底形成莫尔图案。该莫尔图案调节分子轨道和基底费米能级之间的能量排列,从而产生不同充电态类型的分子。在不同的阈值电场下,具有s波对称性的针尖与具有反对称相位特征的分子轨道间在长镜轴方向产生相消电子隧穿,引发了分子电荷环在不同方向的强度显著变化,如图1所示(2-型分子)。

图1.单层NTCDA分子在微分电导谱中的充电环,及反对称量子相位的分子轨道与在s波针尖的相消隧穿效应示意图。

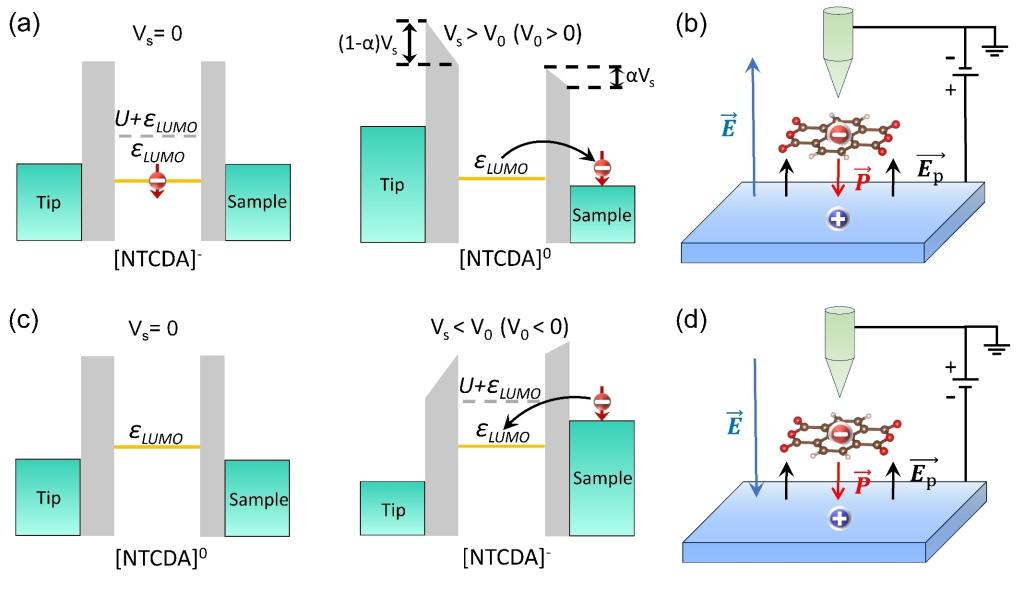

由于NTCDA分子与衬底间的相互作用相对较弱,使分子达到相对解耦的水平,因此这种电荷环电导强度及其方向变化的机制可以用双势垒隧穿结(DBTJ)进行解释。如图2a,b解释了基态为阴离子态的分子(1-型),在施加足够大的正偏压后,LUMO放电并进入隧穿窗口增强电子传输,并且分子驻留电子与镜像空穴产生的偶极感应电场与尖端电场相同,也增强了电子传输。如图2c,d解释了基态为中性的分子(2型),在施加足够大的负偏压后,LUMO充电并进入隧穿窗口增强电子传输,并且分子驻留电子与镜像空穴产生的偶极感应电场与尖端电场相反,此时两种因素相互竞争。同时,结合s波尖端沿的分子长镜轴的相消隧穿,从而引发了电荷环在不同方向的强烈变化。

图2.双势垒隧穿结(DBTJ)示意图及STM测量示意图

此外,DFT计算证实发生了衬底电荷转移,且表面吸附的NTCDA分子的LUMO态保持了同自由分子一样的反相位波函数特征。同时还在另外一种同样具有反相位分子轨道特征的NTCDI分子中观测到类似的结果,表明量子相位介导的充电行为的普适性。这项研究揭示了分子系统中量子相位效应,为利用量子相位自由度调控和设计功能分子器件铺平了道路。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.5c02539